L’introduction d’un mémoire de fin d’études est l’une des parties les plus importantes du travail universitaire. Elle sert à capter l’attention du lecteur, à contextualiser le sujet, à poser la problématique et à annoncer la structure du mémoire. Une bonne introduction doit à la fois être claire, logique et donner envie de lire la suite.

Dans un mémoire sur le marketing digital, par exemple, on peut commencer par une statistique marquante (“90 % des entreprises investissent aujourd’hui dans la publicité en ligne”), puis annoncer la problématique sur la performance des stratégies digitales.

Pour vous aider à rédiger une introduction efficace, nous vous présentons deux exemples complets d’introduction de mémoire, rédigés selon les standards universitaires. Ces modèles illustrent deux approches différentes : l’une axée sur les sciences économiques et sociales, l’autre sur les nouvelles technologies et l’éducation.

Exemple d’introduction de mémoire sur la normalisation internationale

Contexte et historique du sujet de mémoire

Le paradigme de la normalisation remonte à plusieurs siècles. Déjà dans l’Antiquité, les Romains avaient codifié les caractéristiques de leurs voies pour faciliter le transport.

Selon une étude publiée dans la revue Higher Education (Taylor & Francis, 2019), la qualité d’une introduction influence directement la perception de rigueur académique du mémoire.

Depuis le XIXe siècle, les évolutions technologiques et la mondialisation ont rendu indispensables les normes internationales. D’abord destinées à harmoniser les échanges, elles sont devenues un levier de protection et de qualité pour les consommateurs.

Exemple concret : les normes ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement) permettent aux entreprises d’assurer la fiabilité de leurs produits tout en protégeant les consommateurs.

Rôle et portée de la normalisation

La normalisation agit comme un outil de coopération internationale. Des organismes tels que l’ISO, le CEN ou l’IEC ont mis en place des standards communs qui garantissent la sécurité et la transparence des échanges commerciaux. Loin d’être une contrainte, la normalisation favorise la confiance entre acteurs économiques et consommateurs.

Exemple : la norme ISO 22000 encadre la sécurité alimentaire. Une entreprise de transformation de produits laitiers certifiée selon ce standard assure une traçabilité totale, de la ferme au supermarché.

D’après l’OCDE (2017), les normes internationales favorisent la transparence économique et la sécurité des échanges commerciaux à l’échelle mondiale.

Les normes comme instruments de sécurité

Les normes représentent des repères essentiels pour la sécurité. Elles imposent des critères stricts pour éviter la commercialisation de produits dangereux.

Exemple concret : le marquage CE sur un jouet garantit qu’il respecte les exigences de sécurité imposées par l’Union européenne.

| Type de norme | Objectif principal | Impact concret sur la sécurité |

|---|---|---|

| ISO 9001 | Assurance qualité | Garantit la fiabilité des produits et services proposés aux consommateurs. |

| ISO 14001 | Gestion environnementale | Assure la conformité écologique des procédés industriels. |

| ISO 22000 | Sécurité alimentaire | Trace chaque ingrédient pour éviter les contaminations ou rappels massifs. |

Enjeux économiques et compétitivité

Les normes jouent aussi un rôle dans la compétitivité des entreprises. Être certifié permet d’accéder plus facilement aux marchés internationaux et de renforcer la confiance des clients. C’est à la fois un outil de protection et un moteur de croissance.

Exemple : une PME textile certifiée ISO 9001 a pu décrocher un contrat d’exportation vers l’Allemagne grâce à la reconnaissance de ses processus qualité.

Une analyse du Journal of International Business Studies montre que la certification ISO constitue un facteur clé de compétitivité sur les marchés internationaux.

Problématique du mémoire et méthodologie de recherche

La problématique centrale de ce mémoire est la suivante : Dans quelle mesure la protection des consommateurs peut-elle être assurée à travers les normes ?

Pour y répondre, une recherche documentaire approfondie, des entretiens avec des experts de la normalisation et l’analyse des cadres ISO et européens ont été réalisés.

Annonce du plan

Ce mémoire se structure en trois grandes parties :

1️⃣ Les fondements et le cadre théorique de la normalisation.

2️⃣ L’impact concret des normes sur la protection du consommateur.

3️⃣ Les limites et perspectives de la normalisation internationale.

Conclusion de cette première introduction

Cette étude met en lumière le rôle crucial des normes internationales dans la société moderne : elles traduisent une volonté collective d’harmonisation et de progrès, au service du consommateur et de la compétitivité mondiale.

Exemple d’introduction de mémoire sur Internet et l’éducation

Contexte du sujet

Avec l’avènement du numérique, l’éducation vit une transformation profonde. En France, plusieurs gouvernements ont investi des budgets colossaux pour développer « l’e-enseignement ». Aujourd’hui, Internet est devenu un outil incontournable d’apprentissage, mais aussi un défi pour la pédagogie traditionnelle.

Impact du numérique sur l’enseignement

Le numérique a bouleversé les méthodes d’enseignement. Il offre de nouvelles opportunités mais soulève aussi des questions : dépendance aux écrans, surcharge informationnelle, perte d’esprit critique… Ces mutations amènent à s’interroger sur les bénéfices réels des technologies dans l’éducation.

Exemple : dans un collège de Lille, l’usage d’une plateforme numérique (ENT) permet aux professeurs de suivre la progression de chaque élève, mais certains enseignants remarquent aussi une baisse de concentration lors des cours à distance.

🧩 Mini cas pratique : dans un lycée pilote de Lyon, l’introduction des tablettes a d’abord amélioré la participation en classe, mais après six mois, les enseignants ont noté une baisse de concentration. L’école a alors combiné séances papier et numérique pour rétablir l’équilibre.

| Situation observée | Effet positif | Limite constatée |

|---|---|---|

| Classe connectée (lycée de Lyon) | Participation accrue et suivi personnalisé | Baisse de concentration après 6 mois d’usage intensif |

| Cours hybrides université | Flexibilité et accès à distance | Perte du lien humain entre étudiants et enseignants |

| Usage d’IA éducative (ChatGPT, Copilot) | Aide à la reformulation et révision linguistique | Risque de dépendance et de perte d’esprit critique |

Problématique : Les avancées technologiques actuelles sont-elles entièrement bénéfiques pour l’éducation ?

| Entreprise | Norme appliquée | Résultat observé |

|---|---|---|

| Textil’Ouest (France) | ISO 9001 | +18 % de chiffre d’affaires après certification ; gain de crédibilité à l’international. |

| GreenFood (Espagne) | ISO 14001 | Réduction de 25 % des coûts énergétiques et accès à de nouveaux marchés bio. |

| MedTech (Belgique) | ISO 13485 | Autorisation d’exporter des dispositifs médicaux vers le Canada et le Japon. |

Motivation personnelle

L’éducation forge les citoyens de demain. Il est donc essentiel d’en maîtriser les évolutions. Ce sujet me passionne car il touche à la fois à la pédagogie, à la technologie et à la société. L’objectif est de comprendre comment le numérique peut enrichir l’enseignement sans le dénaturer.

Une étude publiée dans Frontiers in Psychology (2022) indique que les plateformes numériques d’apprentissage ont un effet positif sur la motivation et la progression des étudiants, tout en présentant des risques de dépendance cognitive.

Méthodologie

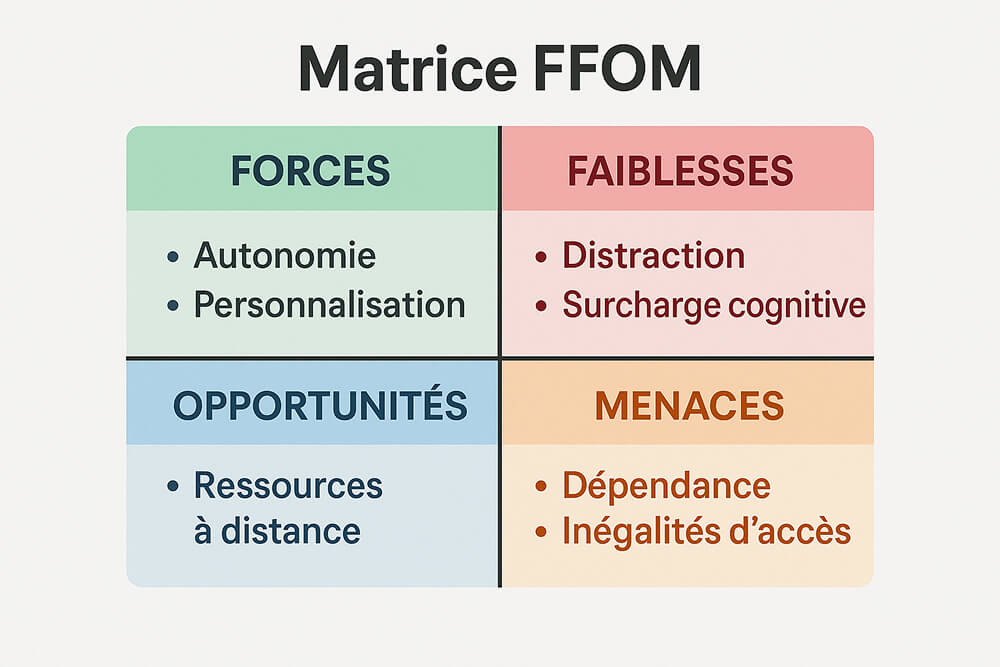

Cette étude s’appuie sur une enquête en ligne menée auprès d’enseignants, de parents et de responsables pédagogiques. Les données collectées ont été analysées selon la méthode FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces).

🧩 Mini cas pratique : sur 200 réponses obtenues, 73 % des enseignants affirment que les outils numériques favorisent l’autonomie des élèves, mais 64 % estiment que leur usage excessif nuit à la concentration. Ces données serviront de base à l’analyse FFOM.

Structure et plan du mémoire

Le mémoire se compose de quatre grandes parties : I. Les effets positifs du numérique sur l’éducation II. Les effets négatifs et limites observées III. Les opportunités pour l’avenir de l’enseignement IV. Les menaces si des mesures équilibrées ne sont pas adoptées

Réflexion finale

Le numérique est un levier de progrès, mais il ne doit jamais remplacer la réflexion humaine. L’enjeu est d’en faire un allié de la pédagogie plutôt qu’un substitut. Ce mémoire propose ainsi une réflexion équilibrée entre innovation technologique et valeurs éducatives fondamentales.

Exemple : dans certaines universités, les étudiants utilisent ChatGPT pour reformuler des textes, mais sans accompagnement pédagogique, cela peut appauvrir leur esprit critique. À l’inverse, encadré par un enseignant, cet outil devient un excellent support d’apprentissage.

Conclusion : les bonnes pratiques pour rédiger une introduction de mémoire

Comme le rappellent Swales & Feak (2012) dans Academic Writing for Graduate Students, une introduction académique réussie repose sur un équilibre entre contextualisation, problématique et annonce du plan.

Ces deux exemples d’introduction de mémoire illustrent la structure idéale d’un début de mémoire réussi : un contexte clair, une problématique précise, une méthodologie cohérente et une annonce du plan. Qu’il s’agisse d’un sujet économique ou pédagogique, l’introduction doit donner envie de lire, tout en montrant la rigueur intellectuelle du chercheur.

💡 Bon à savoir :

Une introduction de mémoire représente environ 5 à 10 % du volume total du document. Elle se rédige généralement à la fin du mémoire, une fois la conclusion terminée, pour garantir la cohérence globale.

🔗 À lire aussi

- Comment rédiger un avant-propos de mémoire

- Exemples de conclusion de mémoire

- Modèle de plan de mémoire

FAQ : tout savoir pour rédiger une introduction de mémoire

1) Quelle est la structure d’une bonne introduction de mémoire ?

Une introduction claire comporte 5 éléments : contexte, justification du sujet, problématique, objectifs et méthodologie, annonce du plan. Cette trame rassure le lecteur et guide la lecture.

2) Combien de pages doit faire l’introduction ?

En général 5 à 10 % du mémoire. Exemple : pour 60 pages, vise 3 à 6 pages, selon la complexité du sujet et le niveau d’exigence de ton établissement.

3) Peut-on commencer par une citation ou une statistique ?

Oui, si l’accroche est pertinente, référencée et liée à la problématique. Exemple : une statistique sectorielle récente pour introduire un mémoire en marketing digital.

4) Comment formuler une problématique pertinente ?

Relie un constat à un enjeu puis à une question de recherche mesurable. Exemple : « Malgré l’adoption d’ISO 9001, certaines PME peinent à exporter : dans quelle mesure la certification améliore-t-elle réellement l’accès aux marchés ? »

5) Que mettre dans la méthodologie de l’introduction ?

Indique comment tu vas répondre : type d’étude (documentaire, qualitative, quantitative), outils (entretiens, questionnaire), échantillon, période. Reste concis : le détail ira en partie Méthodologie.

6) Faut-il annoncer le plan dans l’introduction ?

Oui. Termine par une annonce de plan claire (en 2–4 parties). Exemple : « Partie 1 : cadre théorique ; Partie 2 : analyse empirique ; Partie 3 : discussion et limites ; Partie 4 : recommandations. »