Sommaire de l’article

Le sommaire de mémoire est la carte de lecture de votre travail : il structure vos parties, clarifie la hiérarchie H1/H2/H3 et aide le jury à naviguer rapidement. Dans cet article, découvrez comment rédiger un sommaire de mémoire clair, professionnel et conforme aux attentes universitaires.

Définition du sommaire de mémoire (plan de mémoire universitaire)

- Orienter : accès immédiat aux sections clés.

- Valoriser : fil conducteur explicite.

- Structurer : base solide pour la soutenance.

Exemple (psychologie) : Introduction → Cadre théorique → Méthode → Résultats → Discussion → Conclusion.

Sommaire de mémoire vs table des matières : différences et exemples

*

| Sommaire | Table des matières |

|---|---|

| Vue d’ensemble rapide | Inventaire exhaustif (H1 → H3/H4) |

| Contexte & orientation | Navigation précise (pagination) |

| Rédigé ou schématique | Généré par l’outil |

Conseil rassurant : placez une page de sommaire en ouverture, puis la table des matières après les remerciements. Cette organisation facilite l’entrée en lecture.

Pourquoi un sommaire de mémoire est essentiel pour la soutenance

- Orientation : la trajectoire de votre raisonnement apparaît clairement.

- Crédibilité : des chapitres équilibrés inspirent confiance.

- Impact : un enchaînement fluide facilite la lecture et l’évaluation.

Exemple (marketing) : un sommaire centré sur la segmentation, des méthodes quantitatives et une étude terrain renforce la crédibilité analytique.

Mini cas pratique — Vérifier l’impact du plan de sommaire

Contexte : mémoire en management. Action : renommer chaque chapitre pour annoncer un livrable (indicateur, test, recommandation). Résultat : la lecture du seul sommaire permet d’anticiper la réponse à la question de recherche. Vous avancez avec sérénité.

Éléments indispensables d’un sommaire de mémoire (modèles et exemples)

- Introduction : contexte, problématique, objectifs, contribution.

- Cadre théorique : revue, modèles, hypothèses.

- Méthodologie : terrain, échantillon, instruments, limites/biais.

- Résultats : données, tableaux/figures, tendances.

- Discussion : interprétation, portée, confrontation.

- Conclusion & recommandations : synthèse, contributions, perspectives.

- Annexes : questionnaires, protocoles, documents clés.

Exemple (gestion) : la « Méthodologie » précise n=200, échelle Likert, biais d’auto-sélection et période d’observation courte. Ce niveau de détail rassure le lecteur.

Rédiger des titres efficaces (exemples de titres informatifs)

- Informatifs : le contenu annoncé est explicite.

- Concises : moins de 70 caractères, sans point final.

- Opérationnels : recourir à un verbe d’action si utile.

Avant/Après : « Résultats divers » → « 4.1 Effets du télétravail sur la cohésion (tests t) ».

Mini cas pratique — Clarifier la méthodologie dans le sommaire

Contexte : méthode mixte. Action : créer 3 H3 — Échantillon ; Recueil ; Analyse. Résultat : les choix techniques sont visibles et comparables. Vous gardez la maîtrise de votre plan.

Règles de numérotation H1/H2/H3 pour le sommaire de mémoire

Définissez une hiérarchie simple et stable. La numérotation suit l’enchaînement 1 → 1.1 → 1.1.1. Évitez les H3 isolés et privilégiez des sections sœurs symétriques. Cette cohérence rassure le lecteur et le jury.

Exemple (mémoire en droit) : un plan “Principe / Jurisprudence / Étude de cas” numéroté 1.1, 1.2, 1.3 évite les confusions dans les références croisées.

- Préparer : définir H1/H2/H3 avant la rédaction.

- Assurer : au moins deux H2 sous un H1 ; idem pour H3.

- Stabiliser : conserver un seul schéma de numérotation.

Exemple (SHS) : 3. Méthodologie → 3.1 Échantillon ; 3.2 Recueil ; 3.3 Analyse. Pas de « 3.1 » sans « 3.2 ».

Équilibrer les chapitres (volumes et livrables)

Visez des chapitres de longueur comparable (par exemple 8–12 pages). Si un écart se crée, regroupez ou scindez. Idéalement, chaque chapitre délivre un résultat concret : test, indicateur, recommandation. Votre diagnostic gagne en clarté.

Exemple : fusionner « Limites » et « Biais » en une section de 2–3 pages.

Mini cas pratique — Corriger un plan de mémoire “boiteux”

Contexte : un H3 isolé sous « 2. Cadre ». Action : scinder la section mère en « Modèles » et « Hypothèses », puis redistribuer les H3. Résultat : la symétrie est rétablie et la lecture devient plus fluide.

Modèles de sommaire de mémoire (IMRaD, professionnel, juridique)

Choisissez la trame en fonction de votre discipline et de vos objectifs. Les modèles ci-dessous servent de repères fiables.

| Type de mémoire | Structure (exemple) | Usage |

|---|---|---|

| Recherche (IMRaD) | Intro – Revue – Problématique – Méthodologie – Résultats – Discussion – Conclusion | Sciences humaines et sociales |

| Professionnel | Intro – Contexte – Diagnostic – Méthodes – Solutions – Plan d’action – Conclusion | Business / Ingénierie |

| Scientifique | Intro – Théorie – Hypothèses – Matériels & méthodes – Résultats – Analyse – Discussion – Conclusion | Bio / Santé / Physique |

| Juridique | Principes/doctrine – Jurisprudence – Étude de cas – Recommandations | Droit |

Exemple (marketing B2B) : 1) Marché & pipeline ; 2) Diagnostic ; 3) Expérimentation (ABM/CRM) ; 4) Résultats & ROI ; 5) Recommandations.

Variantes de structure (double entonnoir, article long)

Double entonnoir : I. Cadre → Diagnostic ; II. Expérimentation → Évaluation → Recommandations. Article long : IMRaD étendu avec sous-sections de discussion thématique. Ces variantes sécurisent la progression de votre argumentation.

| Phase | Objectif | Questions clés | Livrables attendus | Indicateurs de solidité | Erreurs fréquentes |

|---|---|---|---|---|---|

| I. Cadre | Définir le contexte théorique et opérationnel | Quel est le problème ? Pourquoi est-ce important ? Dans quel champ ? | Introduction problématisée, objectifs, hypothèses, cadre théorique | Pertinence du gap, alignement problématique↔objectifs, sources de qualité | Problématique floue, citations descriptives sans analyse, objectifs trop vagues |

| Diagnostic | Observer, analyser et prioriser les causes/problèmes | Quelles données décrivent la situation ? Quelles causes probables ? | Méthode de collecte, synthèse des données, carte des causes/effets | Traçabilité des données, triangulation, limites explicites | Données non sourcées, biais de confirmation, absence de hiérarchisation |

| Expérimentation | Tester une solution/protocole et documenter la mise en œuvre | Quoi tester ? Sur qui/où ? Comment ? Avec quelles ressources ? | Plan d’action/protocole, journal de bord, critères d’acceptation | Fidélité au protocole, reproductibilité, gestion des risques | Objectifs de test flous, variables non contrôlées, absence de consentement/éthique |

| Évaluation | Mesurer les effets et interpréter les résultats | Qu’a changé l’action ? Quelles limites ? Quels effets inattendus ? | Résultats (tableaux/figures), analyses, discussion critique | Validité interne/externe, taille d’effet, transparence des limites | Confusion corrélation/causalité, cherry-picking, absence d’intervalle de confiance |

| Recommandations | Transformer les résultats en décisions opérationnelles | Que garder/étendre/abandonner ? À quel coût/délai/risque ? | Feuille de route, critères de passage à l’échelle, plan de suivi | Traçabilité résultats→actions, faisabilité, ROI/impact | Recommandations génériques, non chiffrées, non priorisées |

| Section IMRaD étendu | Rôle | Liens avec entonnoir | Éléments clés |

|---|---|---|---|

| Introduction | Cadre + problématique + objectifs | I. Cadre | Contexte, gap, hypothèses, contributions attendues |

| Méthodes | Conception du diagnostic et de l’expérimentation | Diagnostic + Expérimentation | Population/terrain, instruments, protocole, éthique |

| Résultats | Présentation factuelle des données issues de l’expérimentation | Évaluation | Tableaux, figures, métriques, test d’hypothèses |

| Discussion thématique | Interprétation, mise en perspective par thèmes | Évaluation ↔ Cadre | Comparaison littérature, limites, biais, implications |

| Conclusion & Recommandations | Synthèse et plan d’action | Recommandations | Décisions, feuille de route, perspectives de recherche/pratique |

| Annexes & Matériel complémentaire | Transparence et réplicabilité | Toutes les phases | Protocoles détaillés, instruments, données anonymisées |

| Étape | À vérifier | OK ? |

|---|---|---|

| Cadre | Problématique formulée en question, gap explicite, objectifs mesurables (SMART) | ⬜ |

| Diagnostic | Sources triangulées, limites citées, priorisation des causes | ⬜ |

| Expérimentation | Protocole validé, variables contrôlées, conformité éthique | ⬜ |

| Évaluation | Métriques pertinentes, analyses adéquates, incertitudes reportées | ⬜ |

| Recommandations | Options comparées (coût/délai/risque), plan de suivi et conditions de succès | ⬜ |

Mini cas pratique — Bien choisir sa trame

Contexte : objectif = réduire l’attrition à 12 mois.

Action : préférer la trame « diagnostic → test → plan d’action ».

Résultat : les livrables (leviers, ROI) apparaissent dès le sommaire. Vous savez où vous allez.

Comment rédiger un sommaire de mémoire pas à pas

- Formuler la problématique (qui, quoi, où, quand, pourquoi).

- Décliner les objectifs : mesurer, comprendre, recommander.

- Choisir la structure adaptée.

- Écrire des titres informatifs et symétriques.

- Équilibrer les volumes par chapitre.

- Tester “sommaire seul” pour valider le fil rouge.

Exemple (infirmier) : freins à l’adhésion ; fréquence des oublis ; intervention éducative → Cadre → Méthode mixte → Résultats → Discussion → Conclusion.

Calendrier et itérations du plan (avant soutenance)

Planifiez 2–3 itérations clés : après la revue, après l’analyse, avant la rédaction finale. Notez vos ajustements. Cette traçabilité rassure le lecteur sur la solidité de votre démarche.

Exemple : après collecte, « Études complémentaires » devient « Limites & pistes futures » si l’échantillon est insuffisant.

Mini cas pratique — Itérations contrôlées

Contexte : davantage de données qualitatives que prévu.

Action : ajouter deux H3 en Discussion ; réduire un H3 en Résultats quantitatifs.

Résultat : un plan repondéré et fidèle au matériau. Vous conservez le cap.

Outils pour créer un sommaire de mémoire (Word, Google Docs, LaTeX)

Sommaire automatique Word (styles Titre 1/2/3)

- Appliquer Titre 1/2/3 aux bons niveaux.

- Insérer la table des matières : Références → Table des matières.

- Verrouiller la numérotation multi-niveaux.

- Mettre à jour : clic droit → Mettre à jour les champs.

Exemple (travail collaboratif) : lorsqu’un co-auteur ajoute un nouveau chapitre, la mise à jour automatique sous Word évite les erreurs de renvoi de page et garantit la cohérence du document.

Exemple : styles appliqués → table régénérée → numérotation stable après ajout d’un chapitre.

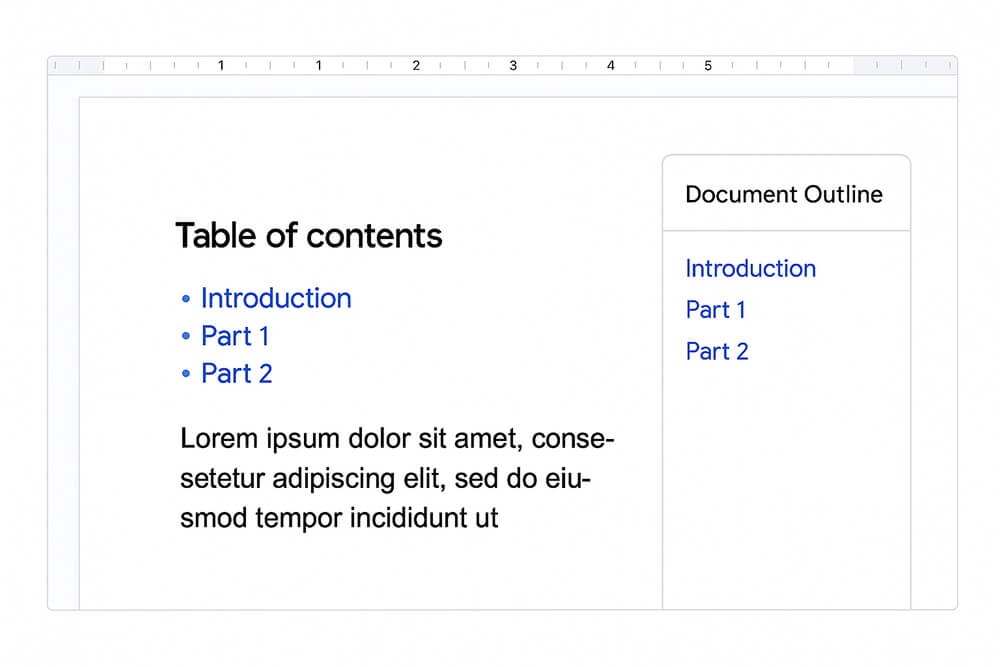

Table des matières Google Docs (liens cliquables)

- Utiliser Titre 1/2/3. Éviter la mise en forme manuelle.

- Insérer la table cliquable.

- Activer le volet Navigation.

Exemple : l’encadrant commente plus vite grâce aux liens. Votre boucle de relecture gagne en efficacité.

LaTeX : \tableofcontents et contrôle de profondeur

- Structure :

\part,\chapter,\section,\subsection. - Génération :

\tableofcontentsaprès\begin{document}. - Profondeur :

\setcounter{tocdepth}{2}et\setcounter{secnumdepth}{2}.

Exemple : limiter tocdepth à 2 évite une liste trop longue et sécurise la lisibilité.

Mini cas pratique — Gabarit commun

Contexte : document co-rédigé. Action : gabarit de styles + convention d’intitulés (verbe + objet). Résultat : un sommaire homogène, même à plusieurs mains. Vous gagnez en cohérence.

Lisibilité du sommaire de mémoire : mise en page et ergonomie

Réduisez l’effort de lecture : police lisible, interlignage confortable, repères visuels homogènes. À 80 % de zoom, un pair doit citer trois idées clés en 30 secondes. Cette règle simple vous guide vers un rendu professionnel.

Exemple (économie) : dans un mémoire sur les inégalités salariales, un sommaire clair en trois volets — contexte, données, solutions — a permis au jury d’appréhender la logique dès la première lecture.

| Préliminaires | Corps du texte | Annexes |

|---|---|---|

| i, ii, iii… (facultatif) | 1, 2, 3… | Annexe 1, 2, 3 / A1, A2… |

Exemple : éviter la justification forcée limite les « rivières » et accélère le scan visuel.

Mini cas pratique — Test « lecteur pressé »

Contexte : jury chargé. Action : imprimer la page du sommaire ; demander à un pair de citer trois idées en 30 s. Résultat : si le test échoue, renommer les titres et réduire la profondeur. Vous sécurisez l’essentiel.

Exemples de sommaires de mémoire commentés

- Droit : Principes/doctrine → Jurisprudence → Étude de cas → Recommandations.

- Sciences de gestion : Diagnostic interne → Benchmark → Modélisation → Plan d’action.

- Sciences sociales : Cadre conceptuel → Méthodologie qualitative → Résultats thématiques → Discussion.

- Santé : Contexte clinique → Hypothèses → Méthodes → Résultats → Implications cliniques.

Exemples par discipline (informatique, économie)

Informatique : État de l’art → Spécifications → Conception → Expériences → Évaluation (précision, F1, latence) → Limites. Économie : Revue → Économétrie → Résultats → Interprétation → Politiques publiques.

Erreurs fréquentes du sommaire de mémoire et corrections

- H3 isolé sous un H2.

- Titres vagues (« Divers », « Autres »).

- Numérotation fluctuante (1.1 puis A.1).

- Sommaire non mis à jour après refonte.

- Déséquilibre de volumes entre chapitres.

Exemple : renommer « Divers » en « Limites méthodologiques et pistes futures », puis ajouter « Biais de mesure » en H3. Vous gagnez en précision et en crédibilité.

Mini cas pratique — Audit express

Contexte : plan final mais hétérogène. Action : check-list 5 points (symétrie H2/H3, titres informatifs, numérotation unique, volumes harmonisés, table auto à jour). Résultat : corrections ciblées, sans réécrire l’ensemble. Vous optimisez l’existant.

Astuces SEO & maillage interne pour « sommaire de mémoire »

- Les titres racontent-ils l’histoire (problème → méthode → résultat → portée) ?

- La profondeur est-elle maîtrisée (H1/H2/H3, H4 marginal) ?

- La numérotation est-elle homogène et stable ?

- La table des matières automatique est-elle à jour ?

- Les annexes sont-elles clairement listées ?

Exemple : lire uniquement les titres et vérifier si la question initiale trouve sa réponse. Ce test simple rassure sur la cohérence globale.

Mini cas pratique — Maillage interne efficace

Contexte : blog pédagogique. Action : ajouter 2–3 liens internes par grande section (définitions, modèles, checklist) en target="_blank". Résultat : navigation enrichie et signaux SEO renforcés, sans surcharger la page.

Limites et adaptations du sommaire de mémoire

- Exigences locales : respecter l’ordre, la numérotation et le front matter.

- Interdisciplinarité : expliciter les passerelles entre disciplines.

- Données manquantes : les assumer en Discussion plutôt que les masquer.

Exemple : « Études complémentaires » devient « Limites & pistes futures » lorsque l’échantillon est trop réduit. Cette transparence est appréciée.

Exemple (mémoire en soins infirmiers) : un étudiant ayant trop détaillé la partie “méthode” a simplifié son sommaire en regroupant ses étapes sous “protocole de suivi”. Le document est devenu plus lisible et le jury a salué la clarté de la progression.

Mini cas pratique — Réduire plutôt qu’ajouter

Contexte : trop de H4 peu utiles. Action : remonter les idées clés en H3 ; déplacer le détail en annexe. Résultat : sommaire plus lisible et discussion recentrée. Vous sécurisez l’essentiel.

Ce type d’ajustement illustre une logique essentielle : dans un travail universitaire, la qualité prime sur la quantité. Mieux vaut présenter moins d’arguments mais les développer avec rigueur, méthode et preuves concrètes. Cette approche valorise la clarté du raisonnement et renforce la crédibilité du mémoire face au jury.

Ressources utiles (modèles, exemples, checklist)

Mini cas pratique — Réduire plutôt qu’ajouter

Contexte : trop de H4 peu utiles.

Action : remonter les idées clés en H3 ; déplacer le détail en annexe.

Résultat : sommaire plus lisible et discussion recentrée. Vous sécurisez l’essentiel.

Ce type d’ajustement illustre une logique essentielle : dans un travail universitaire, la qualité prime sur la quantité. Mieux vaut présenter moins d’arguments mais les développer avec rigueur, méthode et preuves concrètes. Cette approche valorise la clarté du raisonnement et renforce la crédibilité du mémoire face au jury.

Conclusion : Créer un sommaire de mémoire percutant

Un sommaire de mémoire percutant est bien plus qu’une simple liste de titres : c’est la carte stratégique de votre travail. Il guide le lecteur, structure votre argumentation et reflète votre rigueur intellectuelle. Chaque partie, chaque titre et chaque articulation doit répondre à une intention précise.

En appliquant les bonnes pratiques évoquées — hiérarchie claire, titres informatifs, équilibre des volumes et lisibilité soignée — vous facilitez la lecture de votre mémoire et valorisez votre démarche de recherche.

En résumé : un sommaire clair, cohérent et esthétique, c’est déjà une soutenance réussie à moitié. Il prouve votre capacité à penser, à organiser et à convaincre. 💡

👉 Pour aller plus loin, explorez nos modèles de sommaires et exemples commentés afin de perfectionner la structure de votre propre mémoire.

Ressources utiles (modèles, exemples, checklist)

FAQ – Sommaire de mémoire

Différence sommaire / table des matières ?

Sommaire = vue synthétique ; table des matières = liste exhaustive avec pagination.

Numéroter toutes les sous-parties ?

Numérotez au moins deux niveaux (chapitres et sections). Descendez en H3/H4 uniquement si nécessaire.

Inclure les annexes ?

Oui, si elles apportent une valeur réelle. Placez-les en fin de sommaire.

Générer une table automatique ?

Appliquez les styles de titres (Word/Docs/LaTeX), insérez la table et mettez-la à jour avant dépôt.

Longueur idéale d’un titre ?

Moins de 70 caractères, informatif, sans point final, pour une lecture plus rapide.

Combiner sommaire & table ?

Oui : sommaire court pour la vision d’ensemble ; table pour le détail. Cette combinaison est efficace et rassurante.