- Objectif du guide & ce que vous allez apprendre

- Définition, rôles et livrables attendus

- De la question de recherche au périmètre documentaire

- Chercher efficacement : bases, mots-clés, opérateurs

- Critères d’inclusion/exclusion & traçabilité

- Lire, annoter, comparer : méthode de prise de notes

- Évaluer la qualité des sources (fiabilité, biais, niveaux de preuve)

- Structurer la revue : thèmes, chronologie, débat

- Rédiger la revue : style, temps verbaux, citations

- Construire le cadre théorique & formuler le gap

- Exemples & mini cas pratiques

- Erreurs fréquentes et comment les éviter

- Modèles & check-lists prêtes à l’emploi

- FAQ

Objectif du guide

Ce guide détaille la méthodologie complète pour réaliser une revue de littérature rigoureuse et traçable dans un mémoire universitaire : formulation de la question de recherche, périmètre documentaire, stratégies de recherche (bases, mots-clés, opérateurs), critères d’inclusion/exclusion, lecture et prise de notes, évaluation de la qualité (biais, niveaux de preuve), structuration et rédaction. À chaque étape, vous trouverez des exemples concrets, des mini cas pratiques, ainsi que des tableaux et check-lists pour passer rapidement de la théorie à l’action.

Ce que vous allez apprendre

- Construire une démarche reproductible (journal de recherche, traçabilité)

- Définir des critères solides et limiter les biais

- Transformer des lectures éparses en synthèse critique utile au mémoire

- Formaliser un cadre théorique et un gap clair, adossés à la littérature

- Rédiger des sections lisibles et normées, prêtes pour l’évaluation du jury

Ressources liées

1) Définition, rôles et livrables attendus

La revue de littérature est une synthèse critique des connaissances existantes sur votre sujet. Elle ne se limite pas à l’énumération d’articles : elle compare, met en perspective et dévoile les zones d’ombre qui justifient votre étude.

- Rôle scientifique : situer votre travail dans le champ, clarifier les concepts, identifier le débat.

- Rôle méthodologique : faire émerger des hypothèses et un modèle conceptuel cohérent.

- Livrables attendus : une synthèse structurée, un cadre théorique, et l’énoncé explicite du gap (lacune) de la littérature.

Au-delà de la simple compilation, une bonne revue de littérature explique pourquoi certains résultats convergent et d’autres divergent. Elle hiérarchise les preuves disponibles selon leur niveau de robustesse et isole les variables de contexte (population, secteur, période) qui peuvent modifier l’effet observé. Cette mise en perspective permet de transformer une accumulation d’articles en raisonnement cumulatif orienté vers votre problématique.

- Clarifier le positionnement : que sait-on avec un degré raisonnable de certitude, que soupçonne‑t‑on, que ne sait‑on pas encore ?

- Dégager des familles de résultats : effets constants, effets conditionnels, effets contradictoires.

- Aboutir à une proposition de modèle : variables, relations présumées, mécanismes et hypothèses testables.

2) De la question de recherche au périmètre documentaire

Partez d’une question de recherche claire, puis traduisez-la en concepts clés et en périmètre (disciplines, périodes, langues, types de publications).

2.1. Clarifier la question

- Qui/Quoi ? Population, objet (ex. : étudiants infirmiers, pratiques de simulation).

- Où/Quand ? Contexte (pays, secteur), période (ex. : 2015-2025).

- Comment/Pourquoi ? Méthodes, mécanismes, effets attendus.

2.2. Définir le périmètre

| Dimension | Décisions | Justification |

|---|---|---|

| Période | 2018-2025 | Domaines à évolution rapide |

| Langue | Français/Anglais | Couverture académique internationale |

| Types | Articles à comité de lecture, thèses, rapports majeurs | Qualité & profondeur |

Lorsque la question est ambitieuse, on recommande de la découper en sous‑questions en cascade. Chaque sous‑question produit ses propres mots‑clés et critères, puis converge vers une synthèse commune. Cette stratégie évite les requêtes trop générales qui noient les signaux pertinents.

- Sous‑question 1 : mécanismes (comment ?) → mots‑clés orientés processus.

- Sous‑question 2 : effets (combien ?) → termes liés aux indicateurs et métriques.

- Sous‑question 3 : conditions (quand/pour qui ?) → variables de contexte et modérateurs.

3) Chercher efficacement : bases, mots-clés, opérateurs

3.1. Où chercher ?

- Bases académiques : Google Scholar, PubMed/CINAHL (santé), ERIC (éducation), HAL (FR), Cairn (SHS), JSTOR/Scopus/Web of Science.

- Littérature grise : thèses, rapports d’institutions, normes, lignes directrices.

3.2. Construire la requête

- Synonymes & descripteurs (ex. : « revue de littérature », « état de l’art », « synthèse bibliographique »).

- Opérateurs :

AND,OR,NOT, guillemets, troncature (educat*). - Champs :

intitle:,author:, filtres date/type.

("simulation-based learning" OR "simulation training") AND (nursing OR "student nurse") AND (outcomes OR "clinical skills")3.3. Itérer & journaliser

Notez chaque requête, date, base et nombre de résultats. Cela garantit la traçabilité (exigence fréquente des jurys) et évite de « tourner en rond ».

Utilisez les thésaurus officiels (MeSH, ERIC Thesaurus, etc.) pour dériver des descripteurs contrôlés. Combinez‑les aux mots du langage naturel afin de capter à la fois les articles correctement indexés et les publications plus récentes encore mal indexées. Versionnez vos requêtes (v1, v2, v3) et documentez les changements effectués.

- Exploiter les opérateurs de proximité (NEAR/n, ADJ) quand la base le permet.

- Limiter par champ (title/abstract) pour des recherches plus précises, puis élargir si nécessaire.

- Activer les alertes automatisées pour suivre les nouvelles publications pendant la rédaction.

4) Critères d’inclusion/exclusion & traçabilité

Définissez vos critères avant de lire en détail : ils cadrent votre sélection et réduisent les biais.

| Catégorie | Inclusion | Exclusion |

|---|---|---|

| Période | 2015-2025 | < 2015 (sauf références fondatrices) |

| Type | Revues systématiques, essais contrôlés, études quasi-expérimentales | Opinion isolée sans données |

| Qualité | Comité de lecture, méthode claire, taille d’échantillon suffisante | Absence de méthode, conflits d’intérêts non déclarés |

| Langue | FR/EN | Autres langues non maîtrisées |

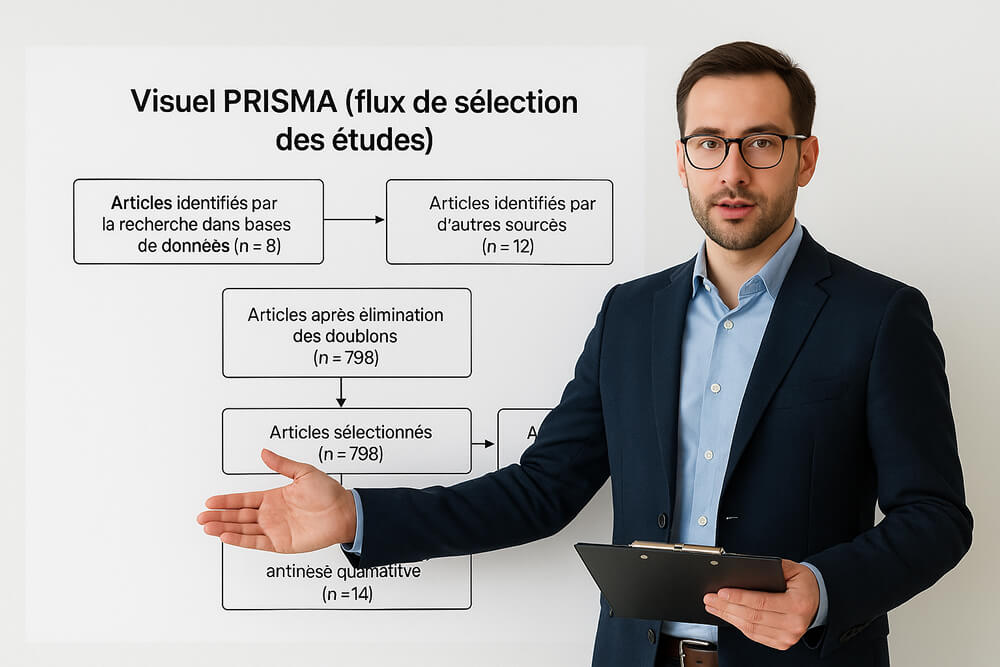

Les critères doivent être définis avant lecture exhaustive pour limiter les biais d’opportunité. Citez explicitement vos seuils (p. ex. période, taille minimale d’échantillon) et justifiez‑les avec des arguments de validité interne/externe. Précisez la procédure de double‑lecture si elle a lieu (deux évaluateurs indépendants puis arbitrage).

- Pré‑enregistrer les critères (prérégistration) pour renforcer la crédibilité.

- Décrire le flux de sélection (identifiés → dépourvus de duplicats → dépistage titres/résumés → lecture intégrale → inclus).

- Documenter les raisons d’exclusion les plus fréquentes (hors périmètre, qualité insuffisante, données incomplètes).

5) Lire, annoter, comparer : méthode de prise de notes

5.1. Lecture en 3 temps

- Survol (titre, résumé, figures) pour décider « garder / écarter ».

- Lecture ciblée (méthode, résultats, limites).

- Lecture approfondie pour l’argumentation et l’intégration au thème.

5.2. Fiche article standard

| Champ | À renseigner |

|---|---|

| Référence | Auteurs (année), titre, revue |

| Objectif | Question évaluée |

| Méthode | Type d’étude, échantillon, outils |

| Résultats | Effets principaux, chiffres clés |

| Limites | Biais, validité externe |

| Apport | Ce que l’article change pour mon mémoire |

Pour éviter la perte d’information, standardisez vos fiches de lecture avec une nomenclature fixe. Utilisez des codes courts pour les thèmes (T1, T2…), les méthodes (M1 expérimental, M2 observationnel) et les contextes (C1 éducation, C2 santé, etc.). Cette codification accélère la comparaison croisée entre articles.

6) Évaluer la qualité des sources (fiabilité, biais, niveaux de preuve)

- Validité interne : rigueur de la méthode, contrôle des variables.

- Validité externe : possibilité de généraliser.

- Biais : publication, sélection, attrition, confirmation.

- Niveau de preuve : méta-analyses > essais contrôlés > études observationnelles > avis d’experts.

Lorsque plusieurs articles traitent du même effet, renseignez la cohérence interne (sens des effets) et l’hétérogénéité (étendue des tailles d’effet). Même sans méta‑analyse formelle, une appréciation qualitative de la cohérence renforce la valeur de votre synthèse.

- Identifier les risques de biais par domaine : randomisation, assignation, insu, données manquantes.

- Examiner les conflits d’intérêts et sources de financement.

- Repérer les effets de publication en comparant préprints et versions publiées.

7) Structurer la revue : thèmes, chronologie, débat

Trois approches sont efficaces :

- Thématique : variables/axes (ex. : adoption, performance, éthique de l’IA).

- Chronologique : évolution des idées (utile si le champ a « pivoté »).

- Par débat : écoles de pensée en tension, puis médiation.

La trame thématique gagne à être illustrée par un « fil rouge » : un jeu de variables qui traverse toutes les sections. Rédigez des transitions explicites entre thèmes pour guider le lecteur (« Après avoir établi le rôle de X, nous examinons Y, souvent présenté comme condition nécessaire de X… »).

8) Rédiger la revue : style, temps verbaux, citations

- Style : clair, concis, connecteurs logiques (« d’abord », « ensuite », « cependant », « en somme »).

- Temps : présent de vérité générale pour les faits établis, passé pour rapporter une étude.

- Citations : normes APA/Chicago/Vancouver ; proscrire le plagiat ; indiquer page pour citation directe.

- Paragraphe type : idée directrice → preuves → limites → transition.

Pour des paragraphes denses mais lisibles, appliquez la règle « une idée – une preuve – une nuance – une transition ». Mettez en avant les chiffres clés uniquement quand ils éclairent réellement l’argument. Évitez l’empilement de citations : privilégiez la synthèse (« la plupart des études longitudinales indiquent… »).

- Varier les introductions de paragraphes (constat, controverse, lacune).

- Utiliser des connecteurs contrastifs (« toutefois », « néanmoins ») pour nuancer.

- Soigner les « ponts » entre parties afin d’éviter l’effet catalogue.

9) Construire le cadre théorique & formuler le gap

À partir de la synthèse, établissez les concepts, leurs relations et les hypothèses. Terminez par un gap clair : ce que la littérature ne sait pas encore.

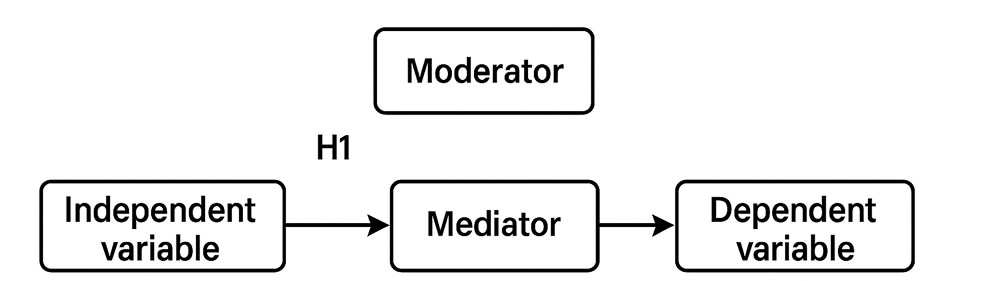

Représentez votre cadre théorique sous forme de schéma (variables, liens directionnels, médiateurs/modérateurs). Chaque lien doit être soutenu par une justification issue de la revue (mécanisme plausible + référentiel empirique). Terminez par des hypothèses opérationnalisables (variables mesurables, échelles, période).

10) Exemples & mini cas pratiques

10.1. Exemple filière santé (revue narrative)

Sujet : effet des simulateurs haute fidélité sur les compétences cliniques des étudiants infirmiers (2018-2025). Plan thématique : acquisition de gestes → prise de décision → stress → transfert en stage. Gap : manque de suivi 6-12 mois après diplomation.

10.2. Exemple sciences de gestion (revue structurée)

Sujet : IA générative et productivité des équipes marketing. Plan par débat : hausse de volume vs. qualité du contenu, risque d’homogénéisation, cadres éthiques. Gap : métriques robustes de qualité perçue côté client.

10.3. Mini cas pratique : formuler un gap opérationnel

- Relever 3 convergences (ce sur quoi les études s’accordent).

- Relever 3 divergences (ce qui oppose les résultats).

- Identifier 1 angle peu exploré (population, contexte, durée, méthode).

- Formuler le gap : « Or, aucune étude n’a… ».

Les exemples servent de modèle d’écriture : reprenez la structure « contexte → méthodes dominantes → résultats centraux → limites → gap ». Ajoutez une sous‑section « implications pour le mémoire » afin de montrer comment la synthèse influence vos choix méthodologiques.

- Implications données : quelles variables retenir, quels instruments privilégier.

- Implications éthiques : consentement, anonymisation, biais algorithmiques.

- Implications pratiques : disponibilité des données, faisabilité du protocole.

11) Erreurs fréquentes et comment les éviter

- Résumé sans critique → Ajoutez limites, comparaisons et implications.

- Hors-sujet → Gardez le périmètre et la question de recherche sous les yeux.

- Sources fragiles → Privilégiez études évaluées par les pairs.

- Absence de traçabilité → Tenez un journal de recherche (requêtes, dates).

- Citations mal normées → Unifiez APA/Chicago, utilisez un gestionnaire (Zotero, Mendeley).

La meilleure prévention des erreurs consiste à planifier l’architecture documentaire avant la collecte, puis à vérifier régulièrement la cohérence entre objectifs, critères et résultats. Une relecture croisée par un pair extérieur au sujet révèle souvent des incohérences que l’on ne voit plus soi‑même.

12) Modèles & check-lists prêtes à l’emploi

12.1. Journal de recherche (extrait)

| Date | Base | Requête | Résultats | Action |

|---|---|---|---|---|

| 12/09 | Scholar | “tele-work” AND engagement 2018..2025 | 1 240 | Filtrer années >= 2020 |

| 13/09 | Cairn | « télétravail » AND « cohésion » | 87 | Exporter 12 articles FR |

12.2. Matrice de synthèse (extrait)

| Auteur (année) | Méthode | Résultat clé | Limites | Apport à mon mémoire |

|---|---|---|---|---|

| Dupont (2022) | Expérimentale | +12% performance | Échantillon restreint | Étaye H1 |

| Martin (2024) | Longitudinale | Effet décroissant | Attrition 18% | Nécessite variable contrôle |

- ❑ Question de recherche claire et cadrée

- ❑ Journal de recherche complété (traçabilité)

- ❑ Critères d’inclusion/exclusion appliqués

- ❑ Sources de qualité et citations normalisées

- ❑ Cadre conceptuel et gap explicite

- ❑ Transitions logiques & conclusion synthétique

Adaptez les modèles fournis à votre domaine : en sciences de la vie, détaillez davantage les caractéristiques d’échantillon ; en sciences humaines, soignez la description des contextes et des cadres théoriques. Ajoutez une colonne « niveau de preuve » dans la matrice de synthèse si vous comparez des études hétérogènes.

Conclusion : une revue de littérature utile, lisible et actionnable

Une revue de littérature réussie éclaire votre sujet, oriente votre méthodologie et légitime votre étude. En combinant un périmètre clair, une recherche traçable, une évaluation rigoureuse et une rédaction structurée, vous livrez un texte à forte valeur scientifique et facilement exploitable pour la suite du mémoire.

En pratique, la revue de littérature est un investissement qui réduit les risques méthodologiques en amont et fluidifie l’analyse en aval. En explicitant vos décisions (périmètre, critères, stratégies de recherche) et en rendant vos arbitrages traçables, vous gagnez en crédibilité auprès du jury et facilitez la réplicabilité de votre travail.

Enfin, pensez à archiver vos données bibliographiques (fichiers .ris/.bib, PDF annotés, schémas) dans un répertoire structuré. Cette hygiène documentaire servira pour la rédaction du mémoire et pour vos futurs projets de recherche, où la mise à jour de la revue pourra être réalisée en quelques heures plutôt qu’en plusieurs semaines.

FAQ – Revue de littérature

1) Quelle longueur pour une revue de littérature ?

Il n’y a pas de règle universelle. En Master, elle oscille souvent entre 1 500 et 4 000 mots. L’essentiel est la qualité de la synthèse, pas le volume.

2) Faut-il présenter la revue avant ou après la méthodologie ?

Le plus courant est de la placer avant, car elle justifie vos hypothèses et votre choix de méthode. Certaines écoles l’intègrent partiellement dans l’introduction.

3) Puis-je citer des articles non disponibles en texte intégral ?

Oui, si vous avez suffisamment d’éléments fiables (résumé, métadonnées) et que vous le signalez. Mais privilégiez les textes complets évalués par les pairs.

4) Comment éviter le plagiat ?

Reformulez, citez vos sources selon une norme unique (APA, Chicago, etc.), et utilisez un gestionnaire de références. Les citations directes doivent être entre guillemets, avec page.

5) Dois-je inclure des études contradictoires ?

Oui. La valeur d’une revue vient aussi de la mise en débat. Expliquez les divergences (méthode, échantillon, contexte) et proposez une lecture nuancée.