Sommaire

- Rédiger une thèse professionnelle : Un atout majeur pour votre carrière

- Choisir un sujet de thèse pertinent et stratégique

- De la simple question à la problématique de thèse

- L’art et la science de la revue de littérature

- Construire une méthodologie de recherche rigoureuse

- La rédaction : Une étape cruciale pour l’impact de votre thèse

- FAQ : Réponses aux questions les plus fréquentes sur la rédaction de thèse

Rédiger une thèse professionnelle : Un atout majeur pour votre carrière

Savoir comment rédiger une thèse de mastère professionnelle constitue un moment déterminant dans le parcours académique et professionnel d’un étudiant. Ce travail universitaire s’adresse à des diplômés de niveau Bac+5 ainsi qu’à des cadres déjà insérés dans le monde du travail, qui souhaitent renforcer leur expertise dans un domaine précis.

Contrairement au mémoire classique, la thèse professionnelle n’est pas seulement un exercice académique : elle s’ancre profondément dans les réalités de l’entreprise. Elle doit ainsi démontrer la capacité du candidat à :

- Analyser un problème concret.

- Mobiliser des outils méthodologiques rigoureux.

- Proposer des solutions innovantes et concrètes.

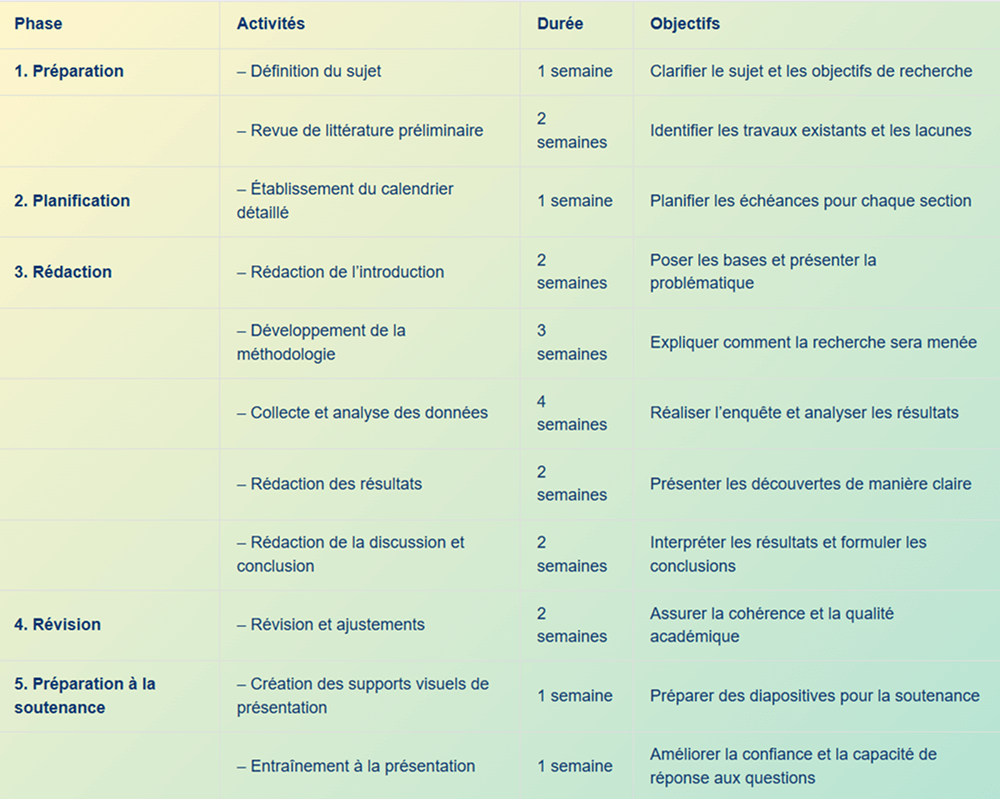

Ce guide a pour objectif de vous accompagner méthodiquement à chaque étape de votre travail de recherche, depuis le choix du sujet jusqu’à la rédaction finale et la préparation de la soutenance. Nous explorerons les différentes phases, des fondations théoriques à la partie empirique, tout en vous aidant à comprendre les avantages et les limites d’un accompagnement par un rédacteur professionnel.

Choisir un sujet de thèse pertinent et stratégique

Le choix du sujet est une étape cruciale pour la réussite de votre travail académique. Il ne doit pas être laissé au hasard ou uniquement guidé par la facilité. Un bon sujet est avant tout un sujet qui fait sens par rapport à votre parcours, vos objectifs et votre employabilité future.

Un sujet en lien direct avec votre parcours et votre expérience

Pour qu’une thèse de mastère spécialisé soit réussie, elle doit être en lien étroit avec votre expérience professionnelle passée ou actuelle. C’est en partant de ce que vous connaissez que vous pourrez apporter une valeur ajoutée unique à votre travail.

Exemple : Un étudiant qui a travaillé en logistique pourra s’interroger sur l’optimisation des chaînes d’approvisionnement dans son secteur. De la même manière, un cadre en ressources humaines qui observe les mutations liées aux nouvelles technologies pourra orienter son travail vers l’étude de l’intelligence artificielle appliquée au recrutement.

Miser sur l’innovation et l’employabilité

Votre sujet doit également refléter une dimension innovante et offrir une réelle opportunité de carrière. Il ne s’agit pas de répliquer ce qui existe déjà dans la littérature ou dans l’entreprise, mais bien de proposer un regard neuf et de vous positionner en tant qu’expert d’un domaine précis.

Pour cela, vous devez rester attentif aux grandes tendances qui traversent votre secteur :

- Transition énergétique

- Digitalisation

- Big Data

- Intelligence artificielle

- Transformation des organisations

En vous adossant à ces enjeux contemporains, votre travail académique sera non seulement pertinent, mais il pourra également trouver une utilité concrète au sein d’une entreprise. En vous positionnant comme spécialiste d’une thématique émergente, vous renforcez la pertinence de votre profil sur le marché du travail. La thèse devient alors bien plus qu’un simple exercice universitaire : elle est un véritable levier de carrière.

De la simple question à la problématique de thèse

Une fois votre sujet arrêté, la prochaine étape consiste à en dégager une problématique précise et un plan détaillé. Trop souvent, les étudiants se contentent de questions vagues ou trop générales, ce qui fragilise la cohérence de leur travail. La problématique est le fil directeur qui guide toute votre recherche universitaire.

Optez pour une véritable question de recherche

Votre problématique doit être une véritable question qui s’interroge sur un défi concret de votre domaine et propose un angle d’approche original. Pour y parvenir, il est essentiel de circonscrire votre sujet et de définir des objectifs clairs.

Exemple : Un étudiant spécialisé en cybersécurité pourrait s’interroger sur la manière dont les algorithmes de machine learning peuvent anticiper et réduire les attaques de phishing dans les grandes organisations. Dans le secteur des énergies renouvelables, une problématique actuelle pourrait porter sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans les réseaux intelligents (smart grids) pour optimiser la gestion de l’énergie.

Ces problématiques sont à la fois précises, innovantes et directement connectées aux enjeux stratégiques des entreprises. Elles vous permettent d’entamer une rédaction de mémoire efficace.

Aligner la problématique avec ses objectifs professionnels

Il est également fondamental que la problématique soit alignée avec vos ambitions professionnelles. Si vous souhaitez devenir expert en IA appliquée au secteur énergétique, travailler sur l’optimisation de l’IA dans les smart grids constituera un véritable tremplin pour votre carrière. Le dialogue régulier avec votre encadrant académique sera déterminant pour ajuster votre problématique, la rendre plus faisable ou plus percutante, et vous aider à avancer dans une direction claire.

L’art et la science de la revue de littérature

Une thèse professionnelle ne peut s’improviser. Elle doit être adossée à une solide revue de littérature, qui replace votre sujet dans un contexte académique et scientifique plus large. Cette étape consiste à identifier, analyser et synthétiser les travaux déjà existants afin de mieux situer votre propre contribution. C’est le fondement de toute rédaction universitaire.

Trouver des sources académiques fiables

Pour mener une revue de littérature rigoureuse, il est recommandé de consulter des bases académiques fiables telles que :

- Cairn

- Persée

- Google Scholar

- Ebsco

- HAL (plateforme de thèses et publications)

Les revues spécialisées de votre domaine, ainsi que les publications institutionnelles, sont également à privilégier. L’objectif est de puiser dans des travaux de recherche validés pour construire une base solide pour votre propre travail.

Analyser et évaluer la pertinence des sources

L’analyse des sources doit être rigoureuse. Vous devez vérifier leur pertinence, leur actualité et leur fiabilité. Les articles scientifiques récents, publiés dans des revues reconnues, sont généralement à privilégier par rapport à des sources plus anciennes ou de moindre qualité.

Au-delà de l’accumulation de références, l’enjeu est de construire une véritable réflexion critique :

- Comparer les approches des différents auteurs.

- Mettre en évidence les points de convergence et de divergence.

- Montrer comment votre travail s’inscrit dans ces débats.

Organiser sa revue de littérature de manière structurée

Enfin, il est essentiel d’organiser cette revue de littérature de manière structurée. Des outils pour rédiger une thèse professionnelle facilement, comme Zotero ou Mendeley, facilitent le suivi des références et la rédaction des citations. Un plan thématique clair, articulé autour des grandes notions ou des principaux modèles théoriques liés à votre sujet, donnera une cohérence à votre revue et renforcera la crédibilité de votre travail.

Construire une méthodologie de recherche rigoureuse

La thèse de mastère spécialisé se distingue du mémoire classique par son ancrage dans la réalité de l’entreprise. C’est pourquoi la partie empirique occupe une place centrale. Elle permet d’appuyer vos hypothèses par des données concrètes, recueillies sur le terrain, et de valider votre **mémoire de recherche**.

Les principales méthodes de collecte de données

Pour garantir des résultats fiables, il est essentiel d’adopter une méthodologie efficace. Les méthodes de collecte de données sont variées et doivent être choisies en fonction de votre problématique :

- Enquêtes et sondages : Ces outils permettent de toucher un large échantillon et de recueillir des données quantitatives.

- Entretiens : Qu’ils soient structurés ou semi-directifs, ils apportent une richesse qualitative et une compréhension plus fine des comportements et des représentations.

- Observation : Participe ou non, elle permet d’étudier les pratiques réelles au sein d’un service ou d’une organisation.

- Méthodes mixtes : Elles combinent quantitatif et qualitatif, et offrent une vision plus complète d’un phénomène.

L’analyse et le traitement des données collectées

Une fois les données collectées, vient l’étape de l’analyse. Celle-ci repose sur des outils statistiques adaptés : statistiques descriptives, tests d’hypothèse pour valider vos propositions, ou encore modèles plus complexes. L’usage de logiciels spécialisés est recommandé :

- Excel pour des analyses simples.

- SPSS ou Stata pour des traitements plus avancés.

- NVivo pour les analyses qualitatives.

L’objectif est toujours le même : transformer des données brutes en résultats pertinents et exploitables, qui enrichiront la rédaction de votre thèse.

La rédaction : Une étape cruciale pour l’impact de votre thèse

La rédaction d’une thèse de mastère spécialisé est un exercice exigeant. Entre les cours, les responsabilités professionnelles et la pression des délais, de nombreux étudiants envisagent de faire appel à un service d’aide à la rédaction de thèse professionnelle.

Les avantages d’un accompagnement professionnel

Cette solution présente des avantages certains. Elle permet de gagner du temps, d’obtenir une structuration claire et d’améliorer la qualité du style académique. Le regard critique d’un rédacteur expérimenté ou d’un coach personnalisé peut aider à :

- Identifier les faiblesses d’un plan.

- Rendre plus fluide l’argumentation.

- Garantir la cohérence globale de l’œuvre.

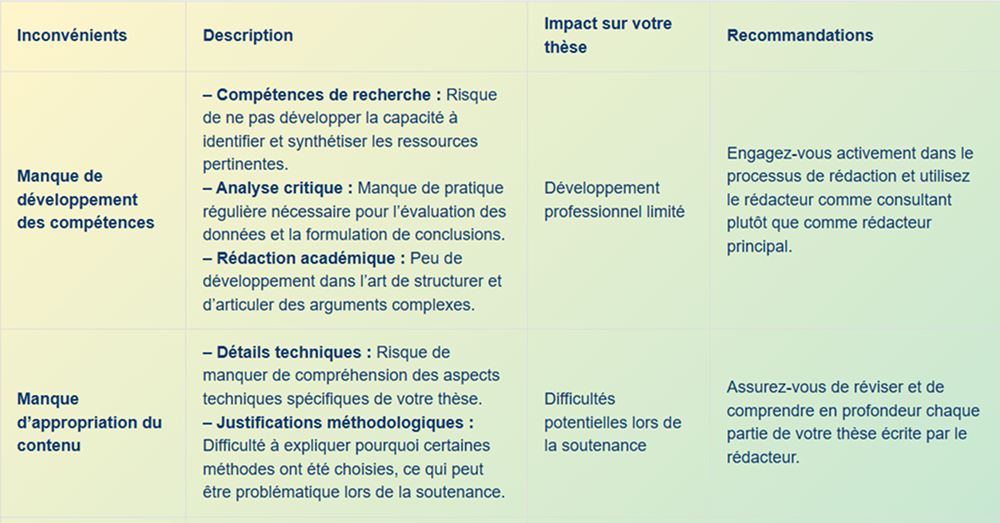

Les limites et la meilleure approche pour un accompagnement efficace

Cependant, cette option n’est pas exempte de risques. Le premier est celui du coût, souvent élevé. Le second est lié à l’éthique académique : une thèse doit rester l’expression du travail personnel de l’étudiant. S’il est possible et même souhaitable de bénéficier d’un accompagnement méthodologique ou d’une relecture critique, déléguer l’intégralité de la rédaction peut poser un problème de légitimité. La thèse professionnelle doit avant tout témoigner de vos compétences, et non de celles d’un tiers.

La solution la plus équilibrée consiste à solliciter un accompagnement partiel : une aide pour clarifier la problématique, pour structurer le plan, ou encore pour relire et améliorer le style. Ainsi, vous conservez la maîtrise intellectuelle et scientifique de votre travail, tout en bénéficiant d’un soutien précieux.

FAQ : Réponses aux questions les plus fréquentes sur la rédaction de thèse

1. Comment rédiger une thèse de mastère professionnelle rapidement ?

Pour rédiger plus vite, il est essentiel de planifier chaque étape : définir un calendrier réaliste, établir un plan détaillé et avancer progressivement. Utiliser des outils de gestion bibliographique et écrire un peu chaque jour aide à garder le rythme. La régularité et la structuration sont vos meilleurs alliés pour gagner du temps sans négliger la qualité.

2. Comment éviter le plagiat dans une thèse de mastère ?

Le plagiat se prévient en citant correctement toutes vos sources et en utilisant des références précises. Les logiciels de détection de similarités peuvent également aider à vérifier votre texte. Reformuler vos lectures dans vos propres mots et développer une analyse personnelle restent indispensables pour garantir l’originalité.

3. Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter dans une thèse de mastère professionnelle ?

Parmi les erreurs courantes, on retrouve le manque de structuration, les références incomplètes, un style trop descriptif ou encore une mauvaise gestion du temps. D’autres oublis fréquents incluent une introduction peu claire ou une conclusion faible. Anticiper ces pièges permet de rendre le travail plus solide et plus cohérent.

4. Quels conseils pour améliorer le style académique d’une thèse ?

Un style académique clair repose sur des phrases précises, une argumentation logique et l’utilisation d’un vocabulaire adapté. Évitez les formulations trop familières et privilégiez des transitions fluides entre les parties. Relire plusieurs fois, voire faire relire par un pair, permet d’affiner le ton et de renforcer la crédibilité.

5. Peut-on se faire aider pour la rédaction d’une thèse de mastère ?

Oui, il est tout à fait possible de se faire accompagner. Un directeur de recherche, un tuteur ou même un rédacteur académique professionnel peut vous aider à structurer vos idées et à améliorer la clarté du texte. Cet accompagnement ne remplace pas votre travail, mais il optimise la qualité et la progression.

6. Quel est le rôle de la partie empirique dans une thèse professionnelle ?

La partie empirique est cruciale car elle ancre votre thèse dans le monde réel de l’entreprise. Elle vous permet de valider vos hypothèses de recherche avec des données concrètes. En utilisant des méthodes de collecte comme des entretiens ou des sondages, vous apportez une preuve solide et pratique à votre travail théorique. C’est ce qui distingue une thèse professionnelle d’un mémoire purement académique.